为落实教育部、中国红十字会总会有关文件精神,加强学校应急救护工作,提高大学生面对突发事故时现场应急救治的能力,初步掌握常用急救知识和现场自救互救能力,加强应急救援队伍建设,“蓝鹰”计划于6月3日联合杭州市西湖区红十字会在紫金港校区北1-304教室开展“手心相印,‘救’在身边”应急救护培训与实操活动。

现场培训前,学员们通过“救在身边·志愿同行”平台完成了视频学习,背记了急救基本知识,并通过了急救理论模拟测试。

活动现场,杭州市西湖区红十字会的急救培训老师周新为大家带来实践教学,演示并指导学员们气道异物梗阻的急救方法,如咳嗽、拍背、腹部冲击法等。周新特别强调,针对不同人群应该采用不同的方法。成人、儿童气道异物梗阻采取腹部冲击法(又名海姆立克急救法),方法是:稳定站立于梗阻患者身后,用双臂抱住患者腹部,一手握拳,将拳眼置于肚脐正上方,胸骨下方位置。另外一只手包住这只握拳的手,向内向上冲击腹部,持续快速冲击,直至异物被排出(急救成功),或者失去反应(立刻给予心肺复苏术)。对于发生气道异物梗阻的婴儿,应该给予背部拍击和胸部冲击,方法是:将婴儿面朝下,使其趴睡在前臂上,同时用手固定住婴儿下颌骨(注意保持婴儿头低于背部)。用另外一只手的掌根,在婴儿两侧肩胛骨中间拍击5次;如果阻塞物没有排出,继续让婴儿仰卧,使其背睡在前臂上,同时用手固定住后脑勺,用另外一只手的两根手指在胸部中央进行5次胸部冲击。重复进行5次背部拍击和5次胸部冲击,直至异物排出或婴儿能够呼吸(抢救成功),或者失去反应(立刻进行心肺复苏术)。

接着,周新演示并指导学员们学习了创伤救护的方法,如螺旋包扎、八字包扎、回返包扎等绷带包扎方法,和应对前臂骨折的三角巾包扎方法等急救基本技能。例如:

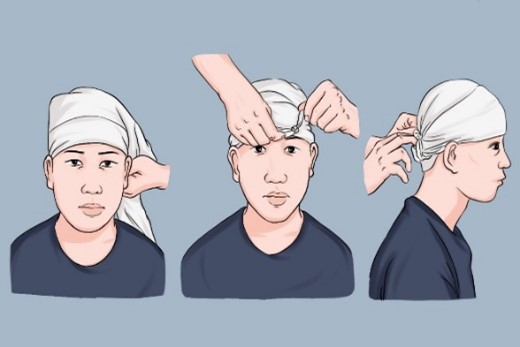

头顶式包扎法:将三角巾底边折叠成2-3指宽,底边放于前额齐眉以上,顶角拉向后颅处,三角巾的两底角经两耳上方,拉向枕后并形成交叉,压住顶角,再绕回额侧处打结,一只手按住头顶,另一只手将顶角向后拉紧,并将顶角以及底角多余部分缠好塞进结里。

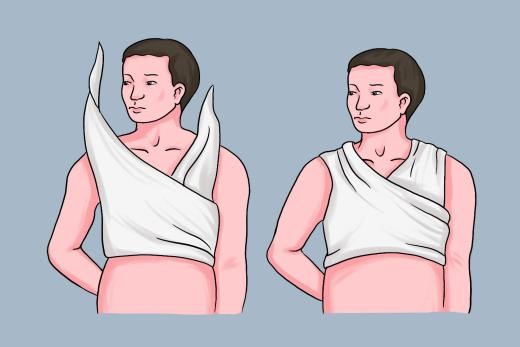

单肩包扎法:将三角巾折叠成燕尾式,大片在上压住小片放到伤侧肩膀上,燕尾夹角对准伤侧颈部,底边两角绕上臂打结,拉紧燕尾角绕胸、背部于对侧腋窝后打结。

胸背部包扎法:将三角巾折叠成燕尾式,置于胸前,夹角对准胸骨上窝,两燕尾角过肩置于背后,将燕尾顶角系带绕胸前与底边在背后打结,然后将底角系带绕横带后上提拉紧,与另一燕尾角打结。

在心脏复苏及AED使用的实操练习中,周新首先详细讲解了心肺复苏的规范流程、操作技巧等重点知识,从心脏骤停以及单人徒手心肺复苏术两方面展开,指出了黄金四分钟在急救中的重要性,并强调了胸外按压与人工呼吸的配合使用。在过程中更要注意按压部位和按压频率的有效性。随后,周新向同学们讲解了AED的使用方法。正确使用AED包括四个步骤:1.确认患者状态,包括是否失去反应、失去呼吸等;2.打开患者衣物裸露胸部,并根据标识将电极贴片贴在相应位置;3.AED分析心率,避免接触患者,以免干扰对心率的分析;4.当心率分析结果为室颤时,AED进行充电,充电完成后按下橙色按钮进行除颤,患者表现为全身瞬间抖动,之后需继续心肺复苏。接着,周新进行了示范,并认真指导每个同学做练习,切实提升实际操作能力。同学们按照老师示范的步骤,有序开展模拟实践。

培训结束后,学员根据老师授课内容进行了心肺复苏及AED使用、气道异物梗阻、创伤救护等实操练习及考核。最终,学员们成功获得了红十字救护员证。

人人学急救,急救为人人。应急救护培训与实操活动是难得的技能培训机会,也是给热心公益者的一种认可。学员们认真参与活动,学有收获,不仅了解了基础救护知识,还学习并掌握了面对意外时的急救方法,应急处理能力大大提升,展示了浙大学子的素质和风貌。

文/方莫妤彤