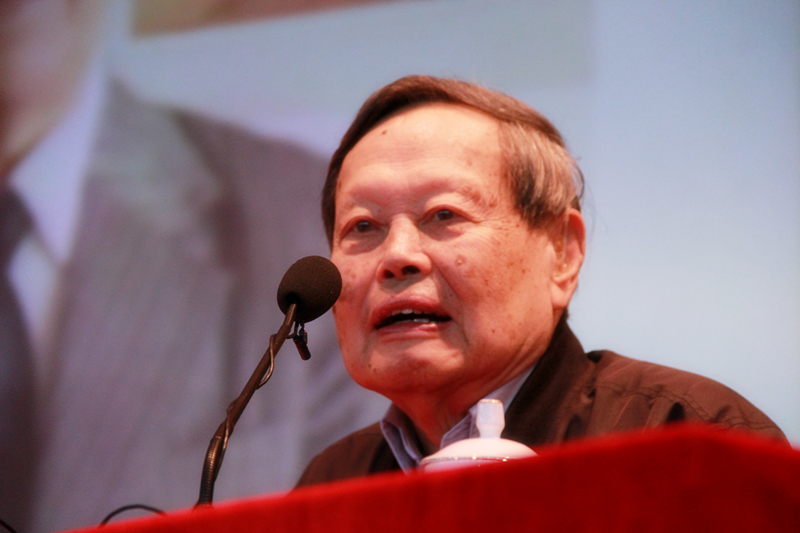

2014年4月14日周一16时,理学部、丹青学园于紫金港国际会议中心(蒙明伟楼)225室举办了杨振宁先生“我的学习和研究生涯”专场报告。先生一头斑白的发,一脸和蔼的笑,拄一根拐杖颤巍巍上台,台下是掌声,如潮水般不息的掌声。

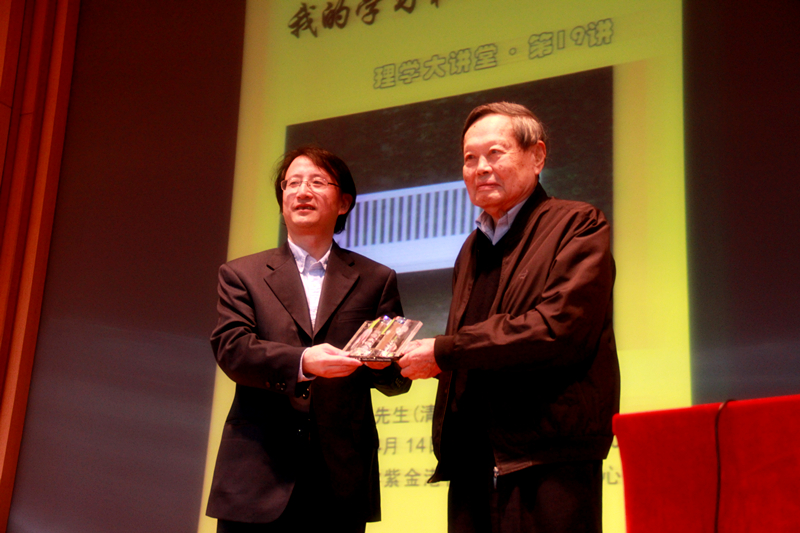

在简单的合影之后,理学大讲堂坛主蔡天新老师为大家介绍了杨振宁教授,杨教授是著名的科学家、物理学家,毕业于西南联大和美国芝加哥大学,诺贝尔物理学奖得主,他的一生是奋斗求知的一生。最巧的是,今天是杨振宁先生父亲杨老先生119岁生日,在场的所有人送上了最诚挚的祝愿。

接下来,杨教授为大家带来了他的报告——我的学习与研究经历。

杨教授幼时随父去了清华大学,在那里他遇见了他的物理学启蒙书——《The Mysterious Universe》,从此推开了物理学的大门,而在那扇门的里面,他遇见更多更有趣的人和事,不乏良师,杨教授讲:“在联大给我影响最深的两位教授是吴大猷先生和王竹溪先生。” 以后四十年间,吴先生和王先生引导他走的两个方向——对称原理和统计力学——一直是他的主要研究方向;更不缺诤友,杨教授给我们看了他大学时的“三剑客”照片,照片上的三位老人都人至古稀,满头银丝,但他们依旧是当年意气风发的摸样,仿佛还在“无休止地辩论着物理里面的种种题目”,所以杨教授告诉大家:“和同学讨论是极好的深入学习的机会。”

在美国求学时,他的博士论文导师Adward Teller也对其产生深刻影响。“Teller一天有十个新见解,但是有九个半是不对的”杨教授这样说时大家都笑了,但他接着说:“但一天有半个对的见解是很了不起的。”由此他对中国的教育方法进行了反思:一句“知之为知之,不知为不知,是知也”将渗透式学习摒除了,我们要注重新现象,新方法,少注重书本上的知识。如孟子所言:“尽信书,则不如无书。”

如此漫长不平静的一生,注定有许多的坎坷与挫折,令杨教授印象最深的是1947年——他感到困难的一年。杨教授是1946年前往美国求学的,在赴美路上,他思考着:在西南联大我已把理论知识学得非常扎实了,却从没做过试验。于是他决定写一篇关于试验的论文。瓶颈之内是一方天地,瓶颈之外是更广阔的的世界。然而,突破瓶颈不亚于一次破茧,千难万苦。杨教授于是致力于提高他的试验能力,却屡屡失败,他的同学们这样调侃他:“Where there is a bang.There is Yang.”“我没有做试验的敏感度”,不过,理论却是杨教授的强项,当他不满意Teller教授为他找的题目时,他便自己去发掘,虽然在自己找的四个题目中,有三个做不出成果——这也增加了他的不高兴,但是放弃试验让他觉得如释重负。一个人的定位很重要,如果方向错了,停止也是进步。

当然,不言弃也是一种非常可贵的品质,多年后,1947年的那三个题目终于开花结果,“有好想法,不轻易放弃”,这是杨教授的箴言。

在物理学中杨教授做出了卓越的贡献,其中1956年与李政道共同发表的一篇文章——推翻了宇称守恒基本粒子和它们的镜象的表现是完全相同的这一物理学的中心信息之一——引起了极大的讨论,他们提出的“所有弱相互作用中左右都不完全对称”的理论震惊了整个物理界。杨教授讲:“能在一个领域开始时进入此领域是最幸运的。“因为你能与它共成长。如果你选择了那个未来,那么撞破南墙也要陪它老去。

而这一切,都与杨教授对物理的兴趣密不可分,所以杨教授最后还是要我们走兴趣——准备——突破三部曲,发现自己的兴趣,培养自己的兴趣,发展自己的兴趣,以此结束了本次报告。

长达两个小时的报告中,93岁高龄的杨教授始终没有休息,他分享的经历与经验,都使大家受益匪浅。见贤思齐,浙大的学子应该更加刻苦与努力,将来站在世界巅峰的,就是你们!

文/ 孟依依 图/杜美欣